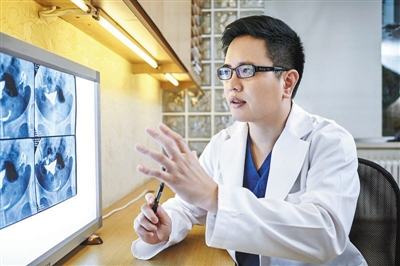

沃医妇产名医集团创始人龚晓明,在为病人诊断。受访者供图

一个月前,在一堆商业计划书中,董浩一眼看到了熟悉的名字——蔡谞。

他很惊讶。两年前,30岁出头的医生董浩离开了北京解放军总医院,骨科主治医师蔡谞正是他当时的团队领袖。

现在的董浩是一名投资经理。而看似怎么都不可能创业的体制内专家蔡谞,则成了一个递交BP的创业者。这中间的交错和倒置,让董浩倍觉唏嘘。

12月19日,最高法删除“个人未取得《医疗机构执业许可证》开办医疗机构的属于非法行医行为”的规定,为医生们的自由执业又敞开一扇大门。马云说,“下一个能超过我成为首富的人,一定出现在医疗领域”。万亿级市场的传说和互联网创业的神话,吸引着越来越多的人试图越过医院和体制的高墙,在商业和互联网的领域里冒险。

时代变了。墙外的人奔波浮沉,墙内的人蠢蠢欲动。万众创业的时代里,这是一段医生群体面临着抉择、挑战和诱惑的故事。

做丧尸还是精英,这是个问题

看着科室外的拥挤人潮,神经外科医生宋冬雷心绪烦闷。

神经外科,是上海华山医院的王牌科室。宋冬雷感觉自己像个丧尸,一年两千四百台手术,平均每天8台,这意味着,宋冬雷经常要在手术室里连续操刀四五个小时。

“丧尸”,是很多医生的共同状态。三年前,如果你恰好有机会在早晨8点来到协和医院,很有可能会迎面碰上正在路上飘着的“丧尸”于莺,刚上完16个小时的夜班,这个微博大V“急诊科超人”,虚弱得不太像一个超人。

这样的医生还是精英吗?

很多人都在询问自己。于莺说,很多医生从来都不承认自己是精英。很多人理解,精英意味着时间和精神的富余,宋冬雷摇摇头,“想要十二点前睡觉,那是不可能的”。

科研和临床,双重压力在压迫着医生们。

看书、准备PPT、写学术论文,宋冬雷为身边的年轻医生心疼,“总忙到凌晨两三点也没有个安稳觉”。

但临床变成了一项苦力活,甚至是一项义务劳动。如果按照正常报酬系统,一个医生赚多少呢?前协和妇产科副主任医师龚晓明举了个例子,一台妇科手术需要四五人协力完成,而每个医生只能分到两百块钱。

过去三十年,猪肉价格涨了10到15倍之间,蔬菜、鸡蛋涨了10到20倍之间。医疗服务价格却始终没变,安全迎接一个新生命标价200元,这只相当于在北京的大众餐厅吃一顿晚餐。

体制内的晋升标准却是撕裂的,医生需要以论文和科研获得体制内的爬升,这加剧了医生对本职工作的疏离和排斥。

2013年,于莺离职后,曾表达过对医生考评体系的质疑,“我承认我没这个天赋,但我的临床能力很强。我觉得,科研这条道路可以有,但不可以是评价医生的惟一道路。”

正常薪酬没办法满足医生,灰色地带自然而生。过度用药、莫名其妙且价格高昂的辅助检查,丑闻击碎民众对医生的信任,也击碎了医生的精英认知和荣誉感。

于莺说,这样畸形的体制里,明的、暗的、阳光的、非阳光的,逼迫着医生走上不正常、不公平的成长路径,“这不是读书时就被教育拥有批判精神、独立思考精神的协和医学生所期待的”。

2015年,龚晓明组织了一个专家团队进行了一场手术,“四五个人为一组,一组手术下来,每人分到两百块”,但龚晓明却发现,事后病人家属试图塞过来的红包里,至少有一两千。

红包和职业收入居然相差十倍,“这是逼人犯错,医生想要从良,并不是仅靠情怀就可以的”。

“这不是一个保证好医生的体系”,龚晓明总结。

不被祝福的开始

一个月,5个病人。

这是出走后的宋冬雷交出的首份成绩单。2013年,坐在一家民营医院清冷的门诊室里,宋冬雷有掩饰不住的失望,“以前提起华山脑科专家宋冬雷,多少病人求着看,手术做不完”。

连宋冬雷的潜意识里,当年那个病人求着看的宋医生前面,依然要加上“华山医院”四个字。

离开体制到民营医院单打独斗,大多数人无法理解宋冬雷的选择。从提出离职到完成离职手续,他花了三个月时间,前两个月他收到极少的祝福,更多时间在与反对意见做抗衡。

出走前,宋冬雷已是主任医师、博士生导师,到达了金字塔顶端。再往上,与行政挂钩,这不是他想要的,“我还是想做个医生”,宋冬雷说,很多出来创业的医生,目的其实很单纯:做个好医生。

这里的“好”,是不想在体制的大环境里被逼着“犯错”。

但做个好医生,并不是出走了就能实现。

离职之后,一家医生预约平台将宋冬雷的预约界面下线。宋冬雷立即找到平台负责人,吵了一架后,平台得知他是国内脑科数一数二的医生,才又恢复了界面。

一架吵完,风波又起。接着,是合作多年的电视台编导找上门,“宋主任,您不能上节目了,您现在不是体制内的人了”。

这样的局面让宋冬雷束手无策,“现在民营医院的牌子被莆田系搞臭了,多数人看病还是首选公立医院。”

宋冬雷意识到,做民营医院院长这条路或许并不合适。去民营医院担任高管,这是大多数医生离开体制后的第一选择,妥当、保险。再往前,医药代表、器械代表也是他们的选项之一。

然而在国内,民营医院在中国医疗体制内的尴尬,也成了宋冬雷他们的处境。

跳出医院,再进入医院

离开协和后,于莺一腔热血扎进创业潮。关于未来医疗的图景,她在脑子勾画了一遍又一遍,“在小区门口,开一个二百平米的,找一个医生、一个护士,就为通州梨园地区老百姓服务。”

但现实是她只能在微博上抱怨,“哪个人大代表代我反映一下,接受正规8年制医学教育的博士毕业生,在大型三甲医院工作12年的大夫,想通过正规途径办个正规的诊所怎么那么难?”

一年后,她曾与记者复盘和憧憬创业的开始。当真的跑起来,才知道北五环到东五环没有允许开办私人诊所的规划,还有一套一套的审批控制。

有医生找到于莺,想要创办工作室,拥有自己的品牌。于莺想起两年前的自己,办执照、选址、拉投资,创业的坑都一一踩过。

最后,她放弃了一个人在战场厮杀,选择与美中宜和合作,整合资源和平台。

“有人想要离开去创业,我祝福他。如果创业不顺了,我这儿的大门还为他敞开,欢迎回来”。作为过来人,于莺说,自己有资格告诉别人,创业不是一件容易的事。

真正的问题是,如果只是从体制内跳出来再造一家医院,对于医生来说,这样的创业意义并不大。中国的医疗资源太不均衡,核心技术和优秀医生都在体制内,而资本想在体制外再造一所医院,难度可想而知。

张强医生集团创始人张强说,医生创业要面临很多风险,包括个人品牌在市场上的影响力是否足够,如何突破法律上没有规定或是规定比较模糊的部分,如何架构一个团队并维持运转等,同时还要面对质疑等等,都说明并不是中国医生创业的绝佳时机。

2013年,刚从美国回来的龚晓明压抑不住激动,在微博上宣布将来可能会做一家龚晓明诊所:

“等候大厅是温馨明亮的;享受免费的wifi;有秘书帮你接待和安排病人;每人至少15分钟接诊时间;就诊是私密的;诊室是隔开的;检查和抽血是不需要预约的;所有记录是电子化的;可从网络上查结果和咨询。”

幻想美好,于莺却泼了一盆冷水,“龚晓明完蛋了,这么高调在微博上宣称干什么。”

自由执业,自由职业

宋冬雷成为民营医院院长时,龚晓明也在酝酿一起离职事件。

2013年,已经工作了15年的龚晓明决定离开协和医院。辞职消息传遍江湖,求贤者众多,但龚晓明只说了六个字:允许多点执业。

多点执业,是指符合条件的执业医师经卫生行政部门注册后,受聘在两个以上医疗机构执业的行为。

2012年,在美国克利夫兰考察的龚晓明发现,“国外的专家就是在街边自己开的诊所执业,很多医生都是自己的主人”。

龚晓明在一篇文章里回顾了这一段经历,他为中国医疗的问题下了两个诊断:非均质化的医生和医疗的价格管制,这两个问题共同导致中国医疗牺牲了服务质量和医疗质量。

作为中文互联网界里最早的医疗界名人,龚晓明是互联网开放共享理念的受益者。2000年,龚晓明创办了中国妇产科网,那时,新浪、百度、搜狐、网易还只是个单薄的门户网站而已。

用15年时间,龚晓明打造出了中国妇产科网,拥有65万注册用户。

龚晓明是少数得益于互联网的体制内医生,刚工作时,龚晓明还没想好研究方向,但在互联网上回答网友关于子宫肌瘤的问题之后,一大批病人发现了他,纷纷挂他的号,籍籍无名的龚晓明愣是被逼成了行业专家。

因此,当2009年卫生体制改革中,多点执业作为趋势和方向被提出之后,龚晓明意识到,这是一个不可阻挡的未来。

“如果医师执照可以像驾照一样管理,医生就会解放很多,当我们的城市里面诊所像餐馆一样密密麻麻的时候,老百姓就医体验将会改善”,龚晓明说。

多点执业政策的出现,让医生群体被压抑住的热情和天性被解放了。越来越多的医生开始涌动着自由执业的梦想,在一篇名为“致想要自由的医生们”的文章里,龚晓明说,“想要自由已经开始在医生中泛滥,医生们心里都痒痒的,对多点执业自由执业充满了向往”。

自由执业的概念,像一道突然刺入的阳光,成了解放体制内医生的药方。

蠢动着的龚晓明再次出走。作为沃医妇产名医集团、中国妇产科网、风信子APP创始人,龚晓明说,自己在身份转换之间总算看出了门道,“希望能为更多的医生打开多点执业的大门”。

更轻,更快,更互联网

想要逃离夹缝状态的宋冬雷正好遇到了王晖。

王晖是弘晖资本创始人,他一眼就看中了宋冬雷。专家名医,资源加技术,“他身上有一种能把人鼓动起来的劲”,王晖说。

资本也注意到了正在“心痒”的医生群体。多点执业的出现,让医疗创业出现了一道机遇的窗口,一大批为医生多点执业提供平台的创业项目涌现。

原本在自建诊所中挣扎沉浮的医生们,发现了事业新的可能。

宋冬雷想起了老朋友张强。比自己早一年离职创业的张强,如今已经成为医生创业的典型代表。

2012年底,张强宣布离开体制自由执业,签约上海沃德医疗中心并组建张强血管团队。一年后,张强成立了中国张强医生集团,从此开创了医生集团的全新概念。

2015年开始,医生集团成为了医疗创业话题中最令人瞩目的方向。医生集团又称“医生执业团体”、“医生执业组织”。在一个医生集团中,医生可以共享收入,共同承担损失,共享设备设施。

医生集团源于欧美,据统计,全美迄今仅有5.6%的医生直接受雇于医院,高达83%的医生则加入医生集团。它改变了医生的执业方式。医生不仅是直接受雇于医院,而是加入医生集团实现多点执业。

作为行业专家,组建医生集团能够聚拢行业资源,也能凭借创始人影响力吸引患者。换言之,医生集团的概念更轻,可复制,也更互联网。

2015年9月,宋冬雷成立了自己的冬雷脑科医生集团。同一时间,国内出现了大量的为医生自由执业提供服务的平台。

医生集团可能是医生创业目前为止最好的出路:做医院太重,做医生太冷清,而做平台,让更多徘徊在出走和留下之间的医生们提供自由职业的可能,正好是难得的窗口期。

“不懂商业”的创业者

于莺似乎越来越适应CEO的身份。黑色职业装,铿锵的语调,清晰的条理。“很多人不清楚CEO是做什么”,现在的于莺能给你列出个一二三四来。

然而,三年半前,她被病人团团包围,看到病历职业一栏写着“CEO”,心里还要偷笑好一会儿。

看到蔡谞骨科医生集团的商业计划书后,董浩去翻了翻蔡谞的朋友圈。他发现,在朋友圈里,蔡谞对创业的事情只字未提,甚至都不曾给骨科医生集团做过任何广告。

在龚晓明眼里,这些都是医生没有转变意识的表现。龚晓明着急地劝医生集团内的每一个医生动起来,“意识没有改变前,转型依然是被动的”。

“大多数医生的思维已经固化了”。当医生时,他们整天盘算的是,怎么看病,第一步诊断是什么,第二步怎么治疗,如何用药。

但这些看病的经验却无法造就一个成功的创业者。

创业之初,宋冬雷拿着一纸问题找到了张强,问题列表里包括了公司运营、团队建设、战略营销,几乎涉及了创业公司的全部。

“你得有企业家思维”,张强说,“其实,从我离开体制不久就已经开始意识到这个问题,因为这时候面临的是完全不同的生存环境。”

张强自己也是踩着坑、趟着水过来的。2015年10月,张强医生集团宣布调整战略方向,退回第一轮融资5000万元,关于这次融资失败,迄今依然众说纷纭,有人说是投资方认为张强医生集团团队不够专业,而另有媒体表示,是张强医生集团希望在融资过程中更有自主权,不希望被资本左右。

如何融资,如何运营乃至如何成为网红,都是摆在他们面前的现实难题。

宋冬雷想清楚了,既然自己不擅长经营、管理,那就交给专业的人吧,自己回归老本行——医生。遇到医疗行业会议,赶忙推给副总,他更愿意参加医疗学术会议。

眼看墙外的风景好了,墙内的人蠢蠢欲动。

最近,信义资本的创始人郝信星回绝了不少医生。听说郝信星正在创办一家医疗平台,一些医生提出辞职给他打工,郝信星感到惶恐,“平台还没有搭建起来,我怎么能让别人退了铁饭碗,来跟着我干呢?”

走出医院,到互联网去,已经成为新的趋势。于莺说,“医疗到了这个时代,是必然现象,之前之后都不太有”。

在创业和医生的梦想之间还有多远?至少目前,龚晓明还记得当年创业的信念:用体制外的方式倒逼体制内的改革。

新京报记者 曹忆蕾